平山郁夫

ひらやま いくお【生年】1930~2009

1952年東京芸大日本画科卒業後、前田青邨に師事、1953年母校の助手となり、日本美術院展に出展して入選、以後同人になる。

初期の頃は、生まれ育った瀬戸内海の風俗画を多く描いていたが、次第に日本文化の源流をたどるように、中国、西域、西アジアの遺跡や文物に題材を求めるようになる。

1966年東京芸大学術調査団に参加してトルコに赴く。

遺跡や市井における幻想的なイメージと通俗的なエネルギーの融合による、独特な作品展開をみせている。中近東、中東アジア、中国などに赴き、古代日本へ至る足跡を調査しながら雄大な文明行脚という日本画の新しい境地を開いた。近年は日本の社寺や自然といった日本回帰の作品を描く。

平山郁夫 作品

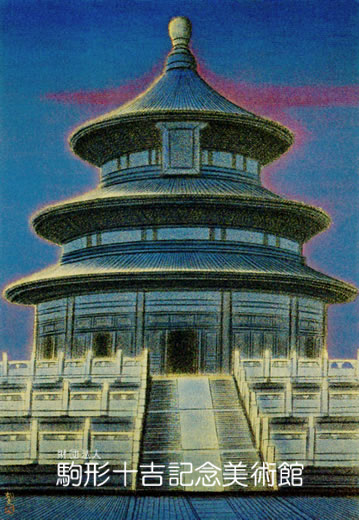

天壇北京

【制作年】1978(昭和53)年

【材質】紙本彩色

【寸法(cm)】130.6×89.5cm

解説

明、清時代の宮殿、故宮(紫禁城)の南にあるこの天壇は、皇帝が祭典の儀式を行うための建物で、正式には記念殿という名で呼ばれており、数ある天壇の中でも、北京にあるこの天壇はとりわけ有名である。

三重の屋根を持つ円形の建物は、古くから多くの画家が描いてきたモティーフで、日本人作家では洋画の梅原龍三郎の名がまず浮かぶ。

群青の中におかれた金泥との微妙なバランスが、神を祭る天壇の重々しさ、神々しさを見事にあらわしている。

中亜熱閙図

【制作年】1971(昭和46)年

【材質】紙本彩色 六曲一隻

【寸法(cm)】168.5×366.0cm

解説

アフガニスタンの首都カブールのバザール(市場)の賑わいを、六曲屏風一杯に所狭しと描いている。

ここでは、アフガン、イラン、イラク、インド、ペルシア、モンゴル系と色々な民族の顔が見られる。

行き交う人々、声をかける商人、道に座りタバコを吸う人、話をする人。

そうした賑わう人々や木々を包む金色や黄土色がカブールの埃舞う空気感とバザールの熱気を伝えている。

第15回院展に出展されたこの作品はシルクロード・シリーズ大作の2作目で、この作品によって平山の評価が一層高まった。