速水御舟

はやみ ぎょしゅう【生年】1894~1935

少年時代より、大和絵など粉本の模写や、写経を熱心に行う。

1911年今村紫紅の知己を得て、紅児会へ入会し、はじめ禾湖、浩然と号したが、1914年に「御舟」と改めると同時に速水姓を名乗る。

紫紅風の自由闊達な作風を示すが、紫紅の急逝により京都に移り、1917年の院展において横山大観、下村観山に嘆賞を得て、院展同人となる。

この後しだいに紫紅風を脱し、1919年の交通事故後は院体花鳥画、北欧ルネサンスの影響による細密描写に向かう。

常に強い意志と努力で絵画修行と同時に、精神修養に努め、次々と新境地を開拓、近代日本画の最高峰にまで登りつめた天才画家として、現代もなお影響を与え続けている。

速水御舟 作品

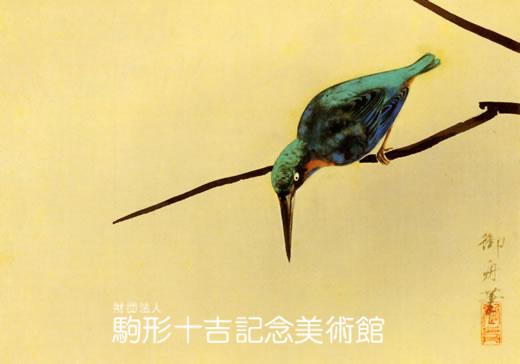

翡翠

【制作年】1932(昭和7)年

【材質】絹本彩色・軸

【寸法(cm)】23.8×34.4cm

解説

グーっと伸びやかに描かれた枝に美しい羽根色の翡翠が一羽止まっている。

下枝にいる昆虫又は川に泳ぐ魚はいまいかと、その特徴である大きなクチバシを下へ突き出し、じっと覗き込んでいるようだ。

温泉

【制作年】1918~19(大正7~8)年頃

【材質】絹本彩色・軸

【寸法(cm)】49.8×38.8cm

解説

那須塩原の温泉風景は、1919年(大正8)3月16日、祖母の葬儀のため帰省中の実家浅草駒形で市電に轢かれ片足を失う事故にあった御舟が、塩原の楓川桜へ家族と共に養生に訪れた時のものである。

1916年(大正5)に今村紫紅が亡くなり、1918年、京都修学院村の林丘寺雲母庵で新たなスタートを切った翌年のできごとだった。

温泉の湯気が立ち込める室内、屋根部に「片ぼかし」が使われ、岸辺や背景は後の細密描写に繋がる線描で細かに描かれている。